Am 20. Februar mussten wir erkennen, dass es unmöglich war, noch länger ausschließlich von Haselnüssen zu leben. Wir bekamen heftige Bauchschmerzen und beschlossen, nochmals einen Versuch über den südlichen Abhang zu machen. Die fast senkrechte Specksteinwand war mindestens hundertfünfzig Fuß tief. Nach einer Weile entdeckten wir einen schmalen Vorsprung. Peters gelang es, mithilfe unserer aneinandergeknüpfter Taschentücher, hinunterzuspringen.

Es ist unmöglich, sich vorzustellen, wie gefahrvoll dieses Unternehmen war. Uns blieb nichts anderes, als Stufen in den weichen Speckstein zu graben, um ganz hinabsteigen zu können.

Wir befestigten das eine Ende des Taschentuchseiles an einem der Haselnussstauden und das andere Ende band ich meinem Freund um die Taille. Nun ließ ich ihn an dem Abgrunde hinunter, bis das Seil straff war. Jetzt grub Peters ein acht oder zehn Zoll tiefes Loch in den Speckstein und schrägte den Felsen ungefähr einen Fuß darüber ab. So konnte er mit dem Kolben seines Gewehrs einen starken Pflock einschlagen.

Ich zog ihn ungefähr vier Fuß nach oben, damit er hier wieder so ein Loch schlagen konnte, um einen Pflock einzuschlagen. Nun hatten seine Hände und seine Füße einen festen Halt. Nun warf ich ihm das Ende des Taschentuchseils zu, das am Haselnussstrauch festgemacht war. Peters befestigte es an dem oberen Pflock und ließ sich vorsichtig ungefähr drei Fuß hinab. Hier grub er erneut ein Loch, befestigte einen Pflock und versuchte nun, das Tuchseil vom oberen Pflock abzuknoten. Nach zwei vergeblichen Versuchen entschied er, das improvisierte Tau zu zerschneiden.

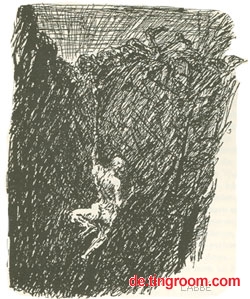

Ab jetzt versuchte Peters, die Pflöcke nicht zu weit voneinander entfernt zu setzen und hangelte sich auf diese kluge Art ohne weitere Zwischenfälle nach unten. Erst nach einer geraumen Zeit hatte ich den Mut, ihm zu folgen. Peters hatte zuvor sein Hemd abgenommen, das ich mit meinem zusammen nun zu einem Tau knoten konnte. Die Flinte, die ich in dem Abgrund gefunden hatte, warf ich hinunter. Dann befestigte ich das Tau am Strauch und ließ mich hinab.

Zuerst ging es noch gut. Doch dann holte mich die grässliche Fantasie ein, was alles passieren könnte in dieser schwindelerregenden Steilwand. Wenn ich darüber nachdachte, dass ich lediglich an diesen Pflöcken hing …

So holten mich die schrecklichen Gedanken ein, bis mich die entsetzliche Vorstellung in den Abgrund zu stürzen nicht mehr los wurde. Mir pochte es in den Ohren, mein Blick wandte sich wie von selbst dem Abgrund zu, nur noch einen kurzen Moment klammerten sich meine Finger um den Pflock, dann ließ ich los. Mein Rücken wandte sich schwankend der Felsmauer zu und blieb einen kurzen Moment gegen sie gelehnt. Nun wirbelte es in meinem Gehirn und ich hörte geisterhafte Stimmen. Plötzlich fühlte ich unter mir eine nebelhafte Gestalt, ich seufzte auf, mein Herz blieb stehen und ich stürzte in ihre Arme.

Ohnmächtig geworden, hatte mich Peters aufgefangen. Er hatte die ungeheure Gefahr, in der ich schwebte, erkannt und als er mich schwanken sah, kletterte er schnell hinauf. Im letzten Moment kam er auf dem Pflock unter mir zu stehen. Wäre ich mit dem Gewicht meines gesamten Körpers ins Tau gestürzt, hätte es sicher nicht gehalten. So aber hatte er mich gehalten und vorsichtig hinabgelassen, sodass ich gefahrlos hängen konnte, bis meine Besinnung wiederkehrte. Danach fühlte ich mich glücklicherweise so gut, dass ich mit Peters Hilfe nach unten klettern konnte.

Nun standen wir nicht weit von der Schlucht, in der unsere Kameraden zu Tode gekommen waren. Ein sonderbar wilder Ort, ziemlich zerklüftet. Wir fanden viele Schlacken und riesige Granitblöcke, die von metallischen Bestandteilen durchsetzt waren. Keine Spur einer Pflanzenwelt, lediglich einige Skorpione oder Reptilien, die man normalerweise unter diesem Breitengrad nicht findet.

Da uns immer noch das Nahrungsproblem im Nacken lag, gingen wir in Richtung Küste, um einige Schildkröten zu erbeuten. Wir kamen in den Trümmern ungefähr hundert Ellen weit, als Peters aus dem Hinterhalt durch ein Wurfgeschoss zu Boden gestreckt wurde. Fünf Wilde sprangen aus einer kleinen Höhle auf uns zu.

Die Männer stürzten sich auf den am Boden liegenden Peters. Ich nahm meine Pistole und feuerte gegen die Angreifer. Zwei Wilde fielen. Einer davon war gerade dabei, Peters mit einem Speer zu durchbohren. Zu zweit stellte der Kampf kein großes Problem mehr für uns dar. Peters hatte zwar auch seine Pistole dabei, machte aber keinen Gebrauch davon. Er verließ sich auf seine Körperkraft, die tatsächlich ans Unerhörte grenzte. Einem gefallenen Wilden entriss er die Keule und erledigte die anderen drei, in dem er ihnen einfach den Schädel einschlug.

Dieser Vorfall ging so schnell vorüber, dass es uns geradezu unwirklich vorkam. Verblüfft schauten wir die leblosen Körper an, als uns wütendes Geschrei aus einiger Entfernung aufrüttelte. Vermutlich hatten die Schüsse die Wilden aufscheucht. Nun befanden wir uns in großer Gefahr. Zurück zum Felsen konnten wir nicht mehr, weil aus dieser Richtung das Gekreische kam. Einer der Wilden, auf die ich geschossen hatte, sprang auf seine Füße und wollte fliehen. Wir hielten ihn fest, ihn zu töten. Doch dann entschieden wir, dass er uns noch von Nutzen sein konnte.

Er zeigte sich unterwürfig, als wir ihn mit uns zogen. Unser Weg führte in Richtung Küste. Über die Hügel hinweg war das Meer bisher kaum zu sehen gewesen. Als wir auf die Bucht zuliefen, sahen wir mit Schrecken, dass eine große Schar Einheimischer sich voller Wut auf uns zubewegte.

Eigentlich wollten wir schon wieder umdrehen ins Inselinnere, als ich in letzter Sekunde zwei Kähne erblickte, die hinter einem Felsen hervorlugten. Schnell rannten wir hin und stiegen mit unserem Gefangenen in einen der Kähne. Sie waren mit dem üblichen Ruderzeug für sechs Mann beladen und außerdem mit drei Galapagos. Mit vereinten Kräften ruderten wir aufs hohe Meer hinaus.

Bereits nach fünfzig Ellen Entfernung bemerkten wir unsere eigene Dummheit. Wir hätten den anderen Kahn nicht den Wilden überlassen sollen. Schnell versuchten wir, uns des Kahns doch noch zu bemächtigen, obwohl es kein besonders hoffnungsvolles Unterfangen war. Gelang es uns, dann waren wir gerettet; wenn nicht, dann waren wir ihren Messern ausgesetzt.

Unser Kahn war vorne und hinten gleich hoch. Deshalb mussten wir nur die Ruderrichtung wechseln. Als die Wilden es bemerkten, verdoppelte sich ihr Geschrei und so wie es aussah auch ihr Tempo. Als wir beim Kahn ankamen, war erst ein Wilder an Bord, der dies mit seinem Leben bezahlte. Wir schossen ihn mit der Pistole nieder. Den anderen fehlten noch ungefähr dreißig Schritte.

Zuerst wollten wir ihn nur ins tiefe Wasser ziehen, was jedoch zu schwer für uns war. Peters schlug mit der Flinte das Hinterteil und ein Stück der Seitenwand entzwei. Dann stießen wir wieder vom Ufer ab.

Als die Wilden beim zerstörten Kahn ankamen, hörten wir ihr grässliches wütendes Geheul. Sie machten den törichten Versuch, mit dem zerstückelten Boot loszufahren, sahen aber dann ein, dass es vergeblich war. Mit gellendem Geschrei rannten sie in ihre Hügel zurück.

Trotzdem, dass die unmittelbare Gefahr gebannt war, war die Situation nicht ungefährlich. Wir wussten ja nicht, wo unsere Feinde noch mit ihren Kähnen auflauerten. Angestrengt erarbeiteten wir uns einen großen Vorsprung; unseren Gefangenen ließen wir natürlich auch rudern. Nach einer halben Stunde sahen wir zahllose Flöße aus der Bucht hervorkommen. Jedoch erkannten sie bald die Nutzlosigkeit ihres Unterfangens und kehrten wieder zurück zur Bucht.

英语

英语 日语

日语 韩语

韩语 法语

法语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语